8 mai 1945 : les grandes figures de la Résistance livryenne

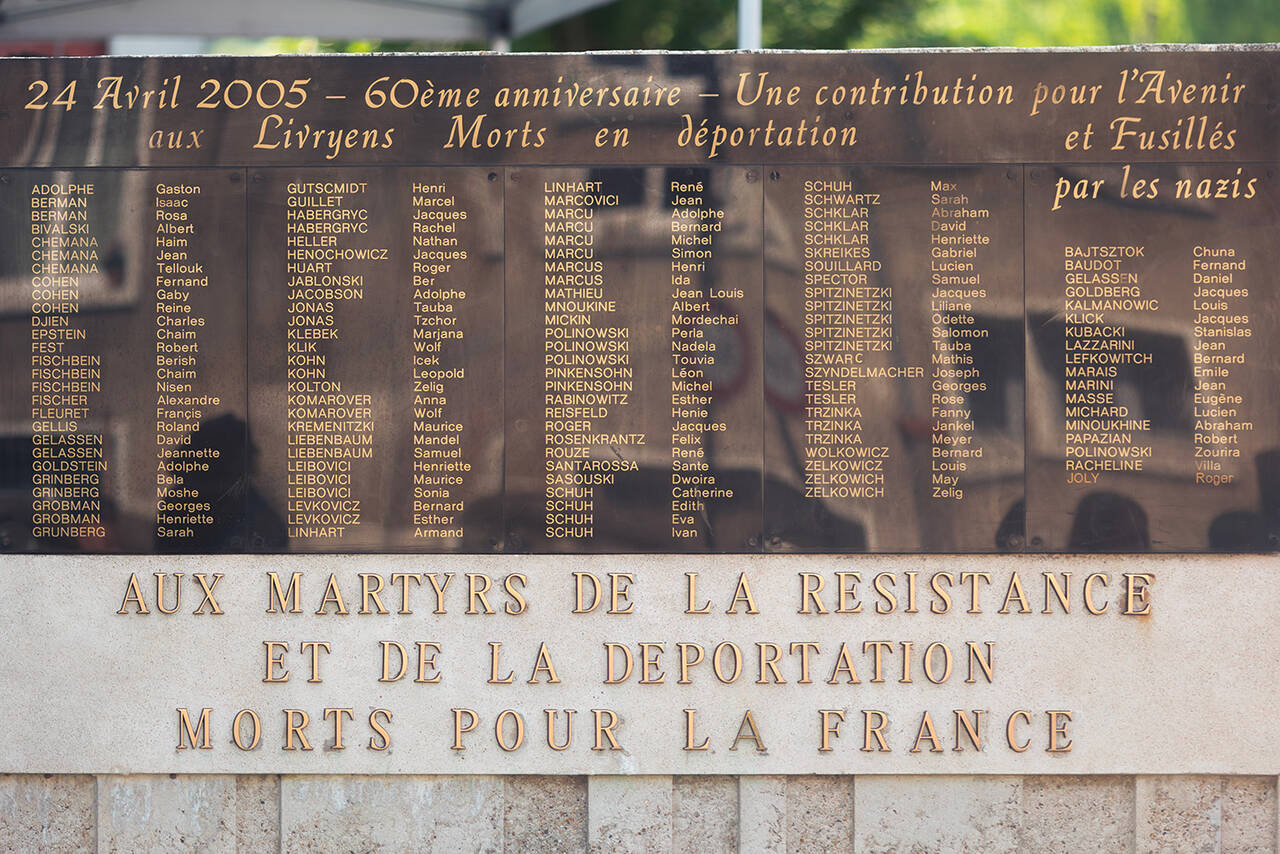

Le 8 mai prochain, la France commémorera le 80e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. De 1939 jusqu’à la Libération de la Ville, le 28 août 1944, plusieurs Livryens s’illustrèrent en choisissant de résister à l’occupant allemand. Découvrez les trajectoires de quelques figures de la Résistance locale restées dans les mémoires de la ville et de ses habitants.

Commémoration du 8 mai 1945 à Livry-Gargan

Rendez-vous le jeudi 8 mai à 11h devant le monument commémoratif situé rue de l’Église, puis à l’ancien cimetière.

Camille Nicolas

Né le 11 septembre 1895 au Perreux-sur-Marne (Val de-Marne) et mort le 24 octobre 1967, à Livry-Gargan.

Camille Nicolas exerce la profession d’enquêteur à Livry-Gargan. Il entre dans la résistance dès 1940 et fonde le réseau de résistance M-4 en 1941. Sa première activité est de regrouper les aviateurs alliés tombés en parachute sur le territoire français. Il hébergera 304 parachutistes chez lui ou chez des Livryens, dont une centaine d'anglais.

Il prend une part active aux sabotages dans la région nord et nord-est de Paris et s'implique aussi dans le domaine de la propagande et du renseignement. Il est en contact avec les réseaux de résistance Dutch-Paris, Bourgogne, Monica, Sussex, Charles par l’intermédiaire de René Joyeuse, du plan Sussex Hildevert.

Il rallie à sa cause Émile Gérard, alors maire de la commune, Jean-Paul Masson, commissaire de police, Gaston-Claude Simon, chirurgien en chef de l'hôpital de Montfermeil, M. Rey, contrôleur des contributions indirectes, M. Canaux, receveur des postes, toute la gendarmerie de la commune et la Poudrerie de Sevran.

Arrêté par la Gestapo en décembre 1943, il est interné à Fresnes, puis relâché en 1944.

Après la guerre, il est décoré officier de la légion d’honneur au titre de la Résistance intérieure française, diplômé des services anglais et stratégiques américains O.S.S.171, diplômé par le maréchal de l’Air britannique Tedder, décoré de la « Medal of Freedom » avec palmes, décoré de la Médaille militaire, décoré de la Croix de guerre 1939-1945 avec palme et six citations et décoré de la Médaille de la résistance. Il s’était déjà distingué durant la Guerre de 14-18 où il avait obtenu la Croix de Guerre, la Médaille militaire et la médaille de Verdun pour sa bravoure.

Une rue de la ville porte aujourd’hui son nom en hommage à son action héroïque.

Maurice Carité

Né le 2 avril 1906 à Bolleville (Seine-Inférieure, Seine-Maritime) et mort le 6 janvier 1979, à Livry-Gargan.

Pendant l’Occupation, Maurice Carité fut au premier rang des résistants de Livry-Gargan. C’est par son intermédiaire que cet ancien rédacteur à l’Aube, journal qui cessa de paraître en juin 1940, que la commission permanente du Conseil national de la Résistance (CNR) que présidait alors Georges Bidault, siégea dans notre commune.

Paris étant devenu trop dangereux pour accueillir ces réunions clandestines, Maurice Carité proposa de les organiser dans les locaux de la Maison de Famille, une ancienne école privée désaffectée au 79, boulevard Jean-Jaurès, un quartier calme, où il était possible de fuir par les jardins en cas d’alerte. Deux réunions s’y déroulèrent, l’une le 6 juillet 1944, une seconde aux alentours de cette date, les archives manquant sur ce sujet.

Après la guerre, l’Aube reparut et Maurice Carité en devint le premier secrétaire de rédaction jusqu’en 1951. En 1952, il entra au Parisien libéré comme informateur religieux et le resta pendant 10 ans. Il fut aussi rédacteur en chef de la Tribune du monde rural (1951-1961), du Document agricole et du Bulletin de la librairie ancienne et moderne - Le Bouquiniste français, créé en 1958, et enfin secrétaire général de la Tribune des électeurs. À partir de 1962, il acheva sa carrière professionnelle à Paris-Jour.

Lauréat de l’Académie française, il était chevalier de la Légion d’honneur et de Saint Grégoire le Grand.

Une plaque lui rendant hommage est aujourd’hui apposée sur le pavillon du 79, boulevard Jean-Jaurès.

Chuna Bajtsztok

Né le 22 octobre 1923 à Varsovie (Pologne), fusillé le 6 octobre 1943 au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Issu d’une famille juive polonaise, Chuna Bajtsztok vint en France à l’âge d’un an avec ses parents, Abraham et Itza. La famille vient habiter au 36 rue de la Prairie à Livry-Gargan.

Durant la Guerre, il s’engagea dans la lutte contre l’Occupant. Après un séjour en zone libre, il rentre à Livry-Gargan et rejoint en 1943 un groupe de Francs-Tireurs et Partisans français (FTP). Il adhéra sous le nom de Perrichard à la section du Raincy du Rassemblement national populaire (RNP) afin d’y recueillir des informations. En mars, un inspecteur de police en visite au siège du Raincy informa que la biographie d’un dénommé Chuna Bajtsztok venait d’être trouvée sur un résistant arrêté à Montreuil. Il quitta alors le RNP et part habiter à Joinville-le-Pont. Affecté à un autre groupe en avril, il participa à plusieurs attentats hasardeux. Il fut d’abord chargé de reconnaître les abords de deux hôtels réquisitionnés par les Allemands à Saint-Mandé dans l’objectif de préparer un attentat à la grenade.

Le 12 mai, une automobile avec plusieurs Allemands à son bord fut repérée, un engin lancé mais il n’éclata pas. Le 23 mai, il attaqua avec des membres du groupe un militaire allemand dans une rue de Pontoise afin de lui dérober son arme.

Chuna Bajtsztok proposa ensuite d’assassiner un membre influent du RNP, le chef de la section du Raincy dont il connaissait les habitudes. Armé d’un revolver, il se présenta le 31 mai 1943 à son domicile mais lorsqu’il tenta de tirer sur lui, son arme s’enraya. Il prit la fuite, mais fut stoppé par un habitant. Il portait sur lui une fausse carte d’identité, mais la plaque de la bicyclette était à son nom. Il fut remis à la police municipale, puis à la Brigade Spéciale 2 qui perquisitionna son domicile de Joinville-le-Pont. Les policiers saisirent le pistolet utilisé et plusieurs preuves de son activité de résistant.

Arrêté et interrogé, Chuna Bajtsztok fut torturé puis livré aux Allemands. Condamné à mort, il fut, avec 24 de ses compagnons, fusillé au Mont-Valérien le 6 octobre 1943, à l’âge de 20 ans.

Un livre de Sandrine Szwarc, préfacé par Serge Klarsfeld, « Il s’appelait Chuna », est paru aux éditions Hermann en 2024 et retrace de manière détaillée son courageux parcours. La rue de la prairie devint, après la Guerre, la rue Chuna-Bajtsztok.

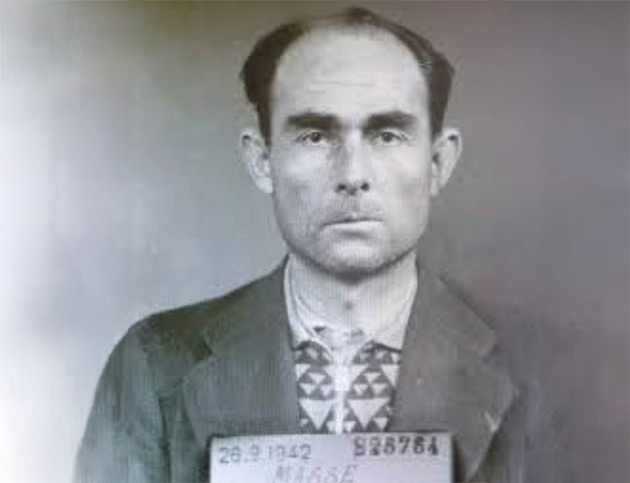

Eugène Massé

Né le 17 mai 1892 à Thilouze (Indre-et-Loire), fusillé le 27 septembre 1942, au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Fils d’un journalier, Eugène Massé fut mobilisé pendant la Première Guerre mondiale où il fut distingué de la Croix de guerre et de la Médaille militaire.

Communiste, il fut candidat à plusieurs élections livryennes, notamment les municipales de mai 1929 et de mai 1935 où il se désista en faveur du socialiste Émile Gérard.

Mobilisé en 1940, il fut fait prisonnier durant l’exode et libéré comme ancien combattant le 5 juillet 1941. De retour à Livry-Gargan, il passa dans la clandestinité. Il fut responsable du Parti communiste pour la Seine-et-Marne.

Eugène Massé fut ensuite arrêté le 10 septembre 1942 à la station de métro Bastille. Il avait sur lui deux volumineux paquets de tracts. Les policiers trouvèrent à son domicile livryen un revolver et des cartouches. Il fut interrogé au commissariat du XIIe arrondissement où il expliqua que l’arme lui avait été remis « place Lancry un soir vers 19h30 par un homme âgé avec le Cri du Peuple à la main ». Il affirma ne s’en être jamais servi. Eugène Massé fut inculpé bien que l’arme saisie, analysée par le service de l’identité judiciaire, n’eut jamais servie à perpétrer un attentat.

Remis aux autorités allemandes le 6 octobre 1942, il fut condamné à mort le 18 novembre et fusillé au Mont-Valérien le 27 novembre 1942.

Eugène Massé a été homologué combattant des Forces françaises de l’intérieur (FFI), et Interné résistant.

Une rue de Livry-Gargan porte aujourd’hui son nom.

Raymond Meyer

Né le 28 août 1918, à Paris et mort le 21 décembre 2002 à Livry-Gargan.

Élevé à Livry-Gargan, Raymond Meyer est le 13e et avant-dernier enfant d'un entrepreneur de maçonnerie. Il passe le brevet d'études primaires supérieures et, en 1936, devient employé de banque, à Paris.

Effectuant son service militaire à Saumur, il s’engage volontairement en 1939 mais est fait prisonnier dès juin 1940 dans l’Aube. Interné dans un camp, il s’en échappe avec quelques prisonniers. Rattrapés par les soviétiques, il est interné en URSS. En 1941, après des mois de négociations entre les Russes et les Anglais, il rejoint Londres et le Général de Gaulle sous le nom de guerre de Jacques Marsay. Il rejoint ensuite le général Leclerc en Tunisie avant de repartir en Angleterre pour participer au débarquement du 6 juin 1944, à Utah Beach. En octobre, alors qu’il est en mission de reconnaissance en Alsace, il est touché par un éclat d’obus. Il survit mais est démobilisé en mars 1946. Un parcours héroïque incroyable à retrouver en cliquant sur ce lien.

Capitaine de réserve après la guerre, il devient directeur administratif d'une entreprise de Travaux Publics puis directeur, à Marseille puis à Paris, d'un magasin d'équipement électroménager. Il revient à Livry-Gargan en 1963 où il s’installe allée Vendôme.

En 1985, il cofonde avec André Rey l'association « Les Collectionneurs de Gargan-Livry (CGL) ».

Raymond Meyer est décédé accidentellement le 31 décembre 2002 à Livry-Gargan où il a été inhumé.

En 2011, la municipalité transforma son pavillon en bâtiment d’accueil de la petite enfance qui porte son nom : le pavillon Raymond-Meyer. Une exposition organisée par le CLG et la Ville lui a rendu hommage en 2019.

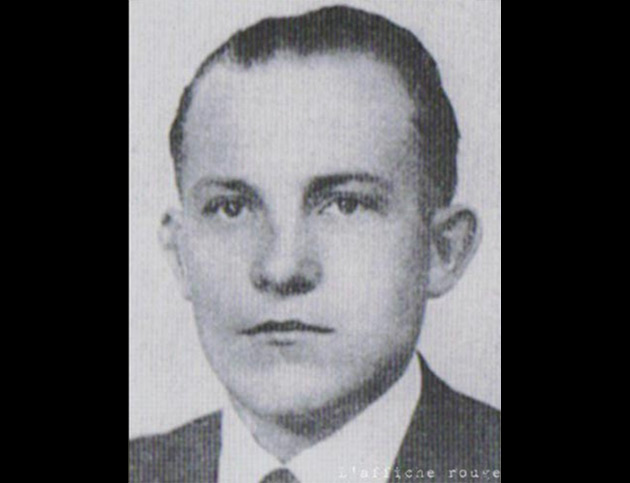

Stanislas Kubacki

Né le 2 mai 1908 à Siaszyce (Pologne), fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien, à Suresnes.

Fils de Polonais, Stanislas Kubacki arriva en France en 1925. Il épousa Geneviève Klébek, et un fils Édouard naquit en 1930. La famille s’installe au 39 allée Condorcet à Livry-Gargan.

Militant communiste considéré comme acharné, il est condamné pour « vol, coups et blessures, port d’arme, défaut de carnet, rébellion » en 1936. Il est condamné à 3 mois de prison à Cérét (Pyrénées-Orientales).

Il s’engage ensuite en Espagne contre les fascistes. À son retour, il est déporté vers l’Allemagne d’où il s’évade et rejoint les combattants des Francs-tireurs et partisans-Main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI).

Le 7 décembre 1942, des inspecteurs des Brigades spéciales l'arrêtent avec Antoine Kalita et Anna Finkelstein chez laquelle il loge à Puteaux. Il portait sur lui une fausse carte d’identité et des notes sur des opérations de sabotage dans le nord de la France. Tous les trois sont livrés à la Gestapo à Paris. Stanislas Kubacki fut interrogé, torturé, puis incarcéré à Fresnes.

Il est l’un des 23 accusés du groupe Manouchian qui comparaissent le 18 février 1944 devant le tribunal du Gross Paris.

Fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien, il reçut la Médaille de la Résistance à titre posthume en 1947. Le bataillon polonais qui participa à la libération de Paris portait le nom de Stanislas Kubacki. Le nom de chacun des 23 est gravé sur la plaque de la crypte avec la mention « Mort pour la France » lors de l'entrée de Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon le 21 février 2024.

Une rue de Livry-Gargan porte aujourd’hui son nom.

Lucien Michard

Né le 17 novembre 1879 à Commentry (Allier), fusillé le 13 janvier 1942 au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Fils de Joseph, tailleur, et de Marie, née Martin, Lucien Michard épousa le 13 février 1909 Marie Maillet à la mairie du Pré-Saint-Gervais.

Mobilisé durant la guerre de 1914-1918, Lucien Michard s’installe ensuite avec son épouse en 1919 au 101, allée de la Fontaine à Livry-Gargan. Militant socialiste, puis communiste, il fut conseiller municipal de Livry-Gargan de 1920 à 1929. À partir de 1932, il cessa toute activité politique tout en restant sympathisant du Parti communiste.

Coiffeur, il exerçait depuis 1932 sa profession à Paris. À la suite d’une dénonciation, la police allemande perquisitionna son salon où un fusil de chasse déposé par un client fut saisi. Arrêté le 24 novembre 1941, Lucien Michard a été interné à la prison du Cherche-Midi à Paris (VIe arrondissement). Condamné à mort pour « détention illégale d’armes », il fut fusillé le 13 janvier au Mont-Valérien.

Son nom figure sur la cloche du Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien.

Le conseil municipal de Livry-Gargan décida, le 28 octobre 1944, de donner son nom à l’allée de la Fontaine qui fut inaugurée le 1er novembre de la même année.

Émile Marais

Né le 19 janvier 1894 au Havre (Seine-Maritime), fusillé le 6 octobre 1943 au Mont-Valérien, Suresnes (Hauts-de-Seine).

Émile Marais était secrétaire de la section de l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC) de la localité et adhérent du Parti communiste. Le 30 novembre 1940, le commissaire de Noisy-le-Sec adressait un rapport au directeur des Renseignements généraux. Émile Marais était soupçonné d’imprimer des tracts du parti communiste clandestin diffusés à Livry-Gargan, Pavillons-sous-Bois et d’autres communes environnantes.

Deux inspecteurs perquisitionnèrent et saisirent à son domicile le 29 novembre une machine à imprimer et des tracts dissidents. Arrêté, Émile Marais fut incarcéré à la prison de Fresnes, et condamné à 15 mois le 4 février 1941 par la cour d’appel de Paris.

Malade, un gardien de la prison l’accompagna à l’hôpital Cochin le 8 novembre 1941. Le prisonnier en profita pour s’éclipser.

Il fut de nouveau arrêté le 20 août 1943 avec son fils, François Marais, appréhendé avant lui, dans une chambre qu’ils occupaient tous deux place de la République.

Jugé le 1er octobre 1943 par le tribunal du Gross Paris, il fut condamné à mort pour « activité de franc-tireur » et fusillé le 6 octobre 1943 au Mont-Valérien, le même jour que son fils et vingt-huit autres résistants.

Camille Juillard

Incarcéré à Fresnes pour faits de Résistance, dont un acte de bravoure sur l’ex-RN3 et des sauvetages d’aviateurs anglais. Après des séances de torture infligées par la Gestapo, il est déporté au Natzwiller-Struthof, en Alsace, puis à Dachau. Deux autres camps suivront. Son camp ayant été libéré le 29 avril 1945, Camille Juillard survit à l’enfer de la Déportation.

De retour à Livry-Gargan, il officiera en tant que porte-drapeau à la Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes (FNDIRP) Livry-Clichy, dont la devise est « transmettre pour ne pas oublier ». Décoré de la médaille du Mérite et fait Chevalier de la Légion d‘Honneur, il n’aura de cesse de témoigner. Son habit de déporté, affublé du triangle rouge sous le matricule 178284, illustre l’infamie.

Tous les ans, chaque dernier dimanche d’avril, son fils adoptif, Guy Morvan l’arbore pour mettre en lumière « la nuit et le brouillard ».

Président de la FNDIRP depuis 25 ans, Guy Morvan poursuit d’ailleurs son œuvre auprès des jeunes et moins jeunes, aux côtés de Danièle Marini. Surnommé « Papy Guytou » par les élèves, il a à son actif 23 classes de CM2, avec lesquelles il a préparé la rencontre avec des Résistants survivants tels que Raymond Aubrac, et des déportés livryens, tels Raymond Blot et Daniel Rosenkrantz, M Smaer qui était du 1er convoi, ou même le GI franco-américain Bernard Dargols. Il est également à l’initiative de la visite de Jean Villeret, l’ancien compagnon de cellule de Camille Juillard à Fresnes, également déporté au Struthof, venu témoigner auprès des scolaires à l’espace Jules-Verne en 2019.

Toujours dans le cadre du devoir de mémoire, c’est avec le concours de l’Union Locale des Anciens Combattants (ULAC) que Guy Morvan organise des déplacements en lien avec la Seconde Guerre mondiale : les plages du Débarquement, la nécropole US à Colleville, le commandant Kieffer à Ouistreham, le pont de Pegasus bridge…

René Rouzé

Né le 11 janvier 1922 à Bombon-Mormant (Seine-et-Marne) et mort le 18 ou le 20 février 1945 au camp de Dora-Mittelbau.

René Rouzé arrive à Livry-Gargan en 1933, à l'âge de 11 ans. Issu d’une famille agnostique, il découvre peu à peu la foi chrétienne grâce à son camarade Élis Leroy, qu’il rencontre au cours complémentaire Gutenberg. Il s’engage alors dans la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), mouvement catholique destiné aux jeunes travailleurs, où il participe à des réunions centrées sur l’étude du Nouveau Testament et les encycliques, avec pour objectif de témoigner de la présence du Christ dans le monde ouvrier.

Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, il est envoyé en Allemagne dans le cadre du Service du travail obligatoire (STO). Deux raisons motivent sa décision de ne pas se soustraire à cet exil : la peur des représailles contre ses parents et le sentiment d’avoir une mission à accomplir auprès des jeunes Français déportés. Affecté d’abord à Postdam, puis à une usine chimique à Dessau, il poursuit son engagement jociste en Allemagne malgré les risques liés à la surveillance de la Gestapo.

Dans ses lettres à Élis Leroy, il décrit les activités clandestines qu’il mène et les dangers encourus, évoquant notamment l’existence de Français qui dénoncent leurs compatriotes aux autorités nazies. Le 24 novembre 1944, il est arrêté lors d’une rafle. Après un passage dans plusieurs camps — notamment celui d’Hirschbergh et de Gross-Rosen — il est finalement déporté au camp de Dora-Mittelbau, où il meurt entre le 18 ou le 20 février 1945.

Ce parcours illustre l'engagement spirituel, le courage et le sens du devoir de René Rouzé, jusqu'au sacrifice de sa vie.

La Société d'Etudes Historiques de Tremblay prépare une exposition sur la résistance spirituelle et recherche photos, archives et témoignages autour de René Rouzé. Si vous disposez d'éléments, n'hésitez pas à appeler au 06 52 47 06 65.

Mes démarches

Mes démarches